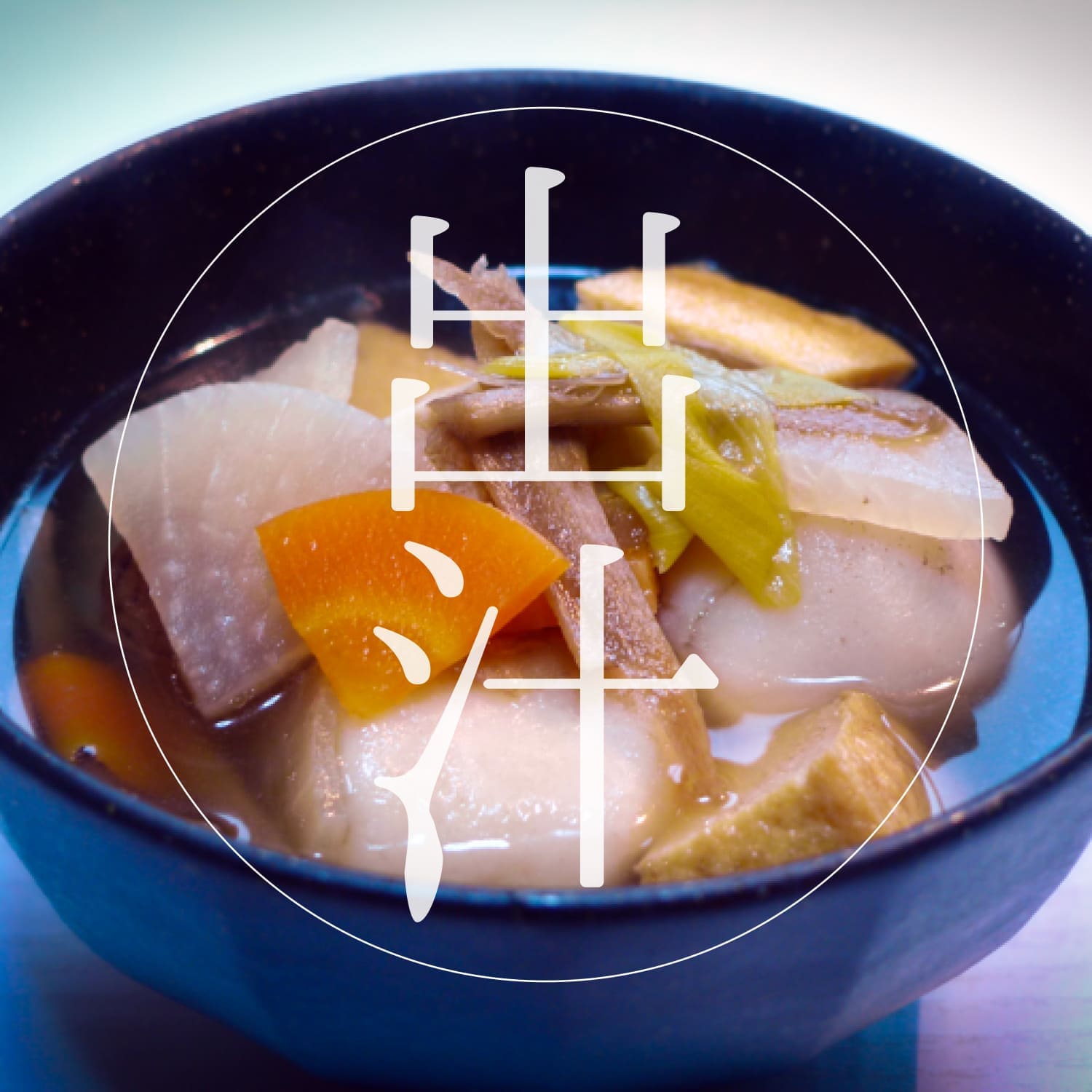

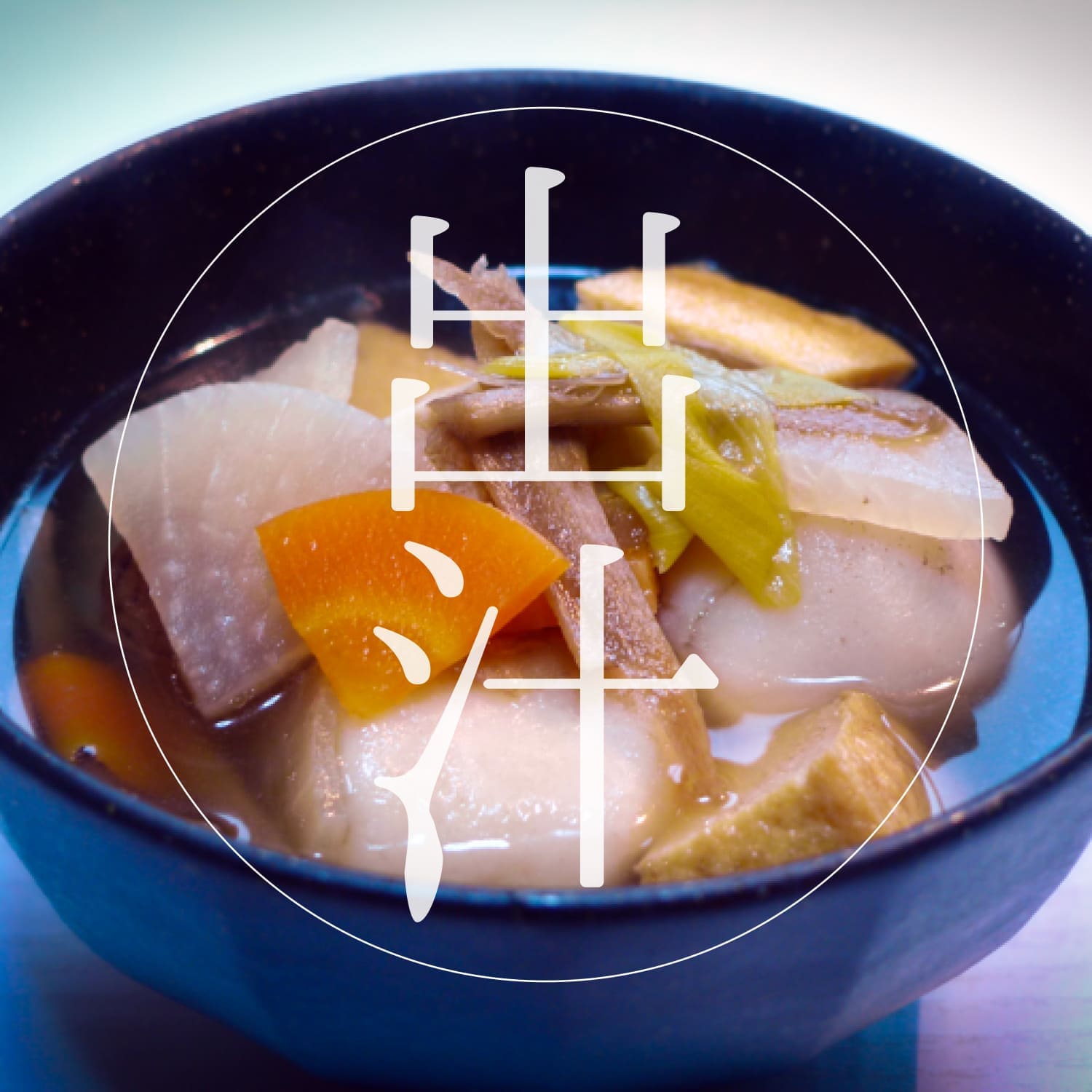

第2回:出汁の常識・非常識

プロの料理人が明かす

真実とは?

和食料理人の野﨑洋光さんにお伺いする「知っているようで知らない出汁の世界」。

第1回「出汁の歴史」では、「出汁を取る文化が家庭に定着し始めたのは戦後のこと。昭和30年代、戦中戦後の混乱を乗り越え、日本がすこし豊かになってから」と教えていただきました。

さて、出汁といえば「鰹節か昆布」、あるいは双方を組み合わせた「合わせ出汁」というイメージがあります。

もちろん前回軽く触れたとおり、煮干しや干し椎茸なども材料としてよく用いられます。それらは乾物です。ところが野﨑さんは「生野菜からも出汁は取れる」とおっしゃいます。さらには「旬の時期ではない鰹が、美味しい鰹節になる」とも。

そこで今回は「出汁の常識・非常識」と題し、「知っているようで知らない出汁の世界」をさらに深めてまいります。

◉ 野﨑洋光:Profile

のざき ひろみつ 1953年福島県石川郡古殿町に生まれる。武蔵野栄養専門学校卒業後、東京グランドホテルの和食部に入社。5年間の修行を経て八芳園に入る。1980年に東京・西麻布の「とく山」料理長に就任。1989年に南麻布「分とく山」を開店、永年にわたり総料理長を務め、2023年末に勇退。また、書籍、テレビなど各種メディアを通して、調理科学、栄養学をふまえた理論的な料理法に基づくわかりやすい和食を提唱。著作多数。

◉ 干物だけじゃない。

生野菜からも出汁は取れる。

「たとえば、けんちん汁を見てください」と野﨑さんは言います。「大根や人参、ごぼう、里芋など、たくさんの野菜から甘みたっぷりの出汁が出ますので、鰹出汁などは入れなくてもいいのです。むしろ、入れると美味しくなくなってしまうこともある」と。

なるほど、出汁とは天然素材の持つ<うま味>成分を溶出させた汁で、料理全体の味を引き立てるものであるならば、けんちん汁の生野菜もそうなります。

また、けんちん汁は、そもそもは精進料理と言われており、肉類や魚介類など動物性の食材は加えられません。出汁を使うのであれば、鰹節や煮干しではなく、植物性の昆布や椎茸から取ったものを使用するのが本来の姿でしょう。

「味のあるものは、すべて出汁として使えると考えてください。そして素材の持つ自然なうま味がそれぞれに出ているとき、出汁はかえって邪魔になることもあります」

「極端な言い方をすれば、ですが」と前置きしたうえで、野﨑さんは続けます。「女性のお化粧は、地肌がほんのり見えるくらいの薄化粧が、その人本来の美しさを魅力的に引き立たせていると私は思いますが、たとえば歌舞伎のような化粧をしていたら、どう思われますか?」と。

歌舞伎独特の化粧法である白塗りなどの色使いや隈取りには、役柄を表したり、イメージを強調する意図があります。しかしそれは檜舞台での約束事であって、実生活においてはやりすぎでしょう。

「そこが、一般の方が勘違いしているところかも知れません。出汁とは、ほどよい旨味を足すということです。うま味を感じなければ足し、多すぎたら引くということだけ覚えていただけたらラクだと思います。自分の味覚を信じ、足すか引くかの上下を、ご自身の舌で覚えておくといい」

はい。でも、私を含めて多くの方は、その塩梅、さじ加減が難しいわけでして……。

◉ 出汁を濃くするほど

美味しくなる、という誤解。

「出汁を取るときに、たとえば鰹の削り節をたくさん入れれば入れるほど、ますます美味しくなると思っている方が多いのですね」

「たとえば吸い物用の出汁を作る時、削り節を多くすれば、色は濃くなりますが、味のさわやかさは失われます。そしてある程度の濃さを超えてしまうと味が感じられなくなってしまうことは皆さん意外と知らない」

「ある水準を過ぎてしまうと、食材の持ち味が出汁の後ろに隠れてしまう。それでは本末転倒です。ですからプロの料理人はその寸前で止めます。そのギリギリの絶妙さがプロの仕事だと思います。私の場合は、基本的に一般の方の料理に比べて半分以下のあっさりとした味わい、淡味(たんみ)を追求しています」

「塩分濃度で言うと、0.8%前後ですね。でも、塩分濃度チェッカーで、いちいち測ったりはしません。皆さんも測る必要はありません。それはちょうど人間の体液の塩分、いわば生理食塩水と同じ塩分濃度だからです」

「濃くもなく、薄くもなく。一椀をするすると吸うように飲み干せる味が、カラダが欲している塩分濃度であり、ちょうどいい味になります」

◉ 煮干しは、

いきなり煮出さない。

魚の風味が強く、ラーメンや味噌汁などに使われる煮干し出汁。

その名前から最初からグツグツ煮出したほうが美味しい出汁になると、恥ずかしながら思っていました。「いやいや、そうじゃない」と野﨑さんは微笑みます。そもそも煮干しとは、カタクチイワシなどの稚魚を<煮>て<干し>たことが名前の由来でした。

煮干しから出汁を取る方法には、<水出し法>と<煮出し法>の2種類があります。野﨑さんは「水出しが一番きれいな味が出る」と明言します。

<水出し法>の一例としては、1リットルの水に対して、頭とはらわたを取った煮干し20~25グラムを入れ、一晩水に浸します。そして、ザルで濾して完成です。一方、<煮出し法>は、同じ分量を鍋に入れ、30分以上水に浸した後、そのまま煮出します。

<水出し法>は、一見時間や手間がかかりそうにも思えますが、ピッチャーやペットボトルなどに水と煮干しを入れ、冷蔵庫内で保管しておき、使いたいときだけ使いたい分量を注げばいいだけですから、むしろ簡便かも知れません。ただし、数日内に使い切る必要があります。

また、昆布出汁に関しても<水出し法>と<煮出し法>の2種類がありますが、野﨑さんはこちらも<水出し法>を勧めています。分量は1リットルの水に対して昆布は10グラム程度、水につけておく時間などは煮干しの時とほぼ同じです。

野﨑さんは、「出汁となる素材のうま味だけを抽出することが大切」だと言います。「昆布や煮干し、鰹の味を取るのではなく、それらのうま味だけを上手にすくい取ることが大事」だと。

◉ 脂が乗っていない鰹が

美味しい鰹節になる。

赤身よりもトロ、鮭よりもサーモン。

お寿司にしても、お刺身にしても、昨今は脂の乗った魚や脂質が多く含まれる部位が一般的に好まれている気がします。

同様に、脂が乗った鰹のほうがきっと美味しい鰹節になるのだろう——そんなイメージがありました。しかし、ここでも野﨑さんに苦笑されてしまいます。「それは全く違います」と。

野﨑さんは問いかけます。「親潮と黒潮がぶつかる三陸沖は、脂が乗ってうま味が増した『戻り鰹』の名産地ですが、三陸が鰹節の名産地だとは聞いたことがありませんよね?」

「一方、枕崎のある鹿児島をはじめ、黒潮の流れに沿って土佐、和歌山、静岡と続くエリアは、鰹節の名産地です。そして土佐や千葉などは脂が控えめで身質がさっぱりとした『初鰹』の名産地としても知られています」

「つまり、鰹節は、いちばん脂の乗っている時期を旬とするならば、旬ではない、脂があまり乗っていない鰹で作るのがいいのです。なぜなら、脂が多過ぎると酸化しやすく、風味が劣化しやすいからなのですね」

調べてみると、脂が多い鰹が鰹節に向かない理由としては、他にも製造中に身崩れが起こしやすい、脂が多い鰹節で出汁を取ると濁りやすい等いくつかあるようです。

現在、日本で作られるほとんどの鰹節は、赤道に近い南方の海域で獲られた鰹を原料として使用しているようです。

*

知っているようで知らない出汁の世界。脂があまり乗っていない鰹が美味しい鰹節になるとは驚きました。次回「出汁の変化。時代が出汁のあり方を変える」に続きます。