第3回:出汁の変化

時代が

出汁のあり方を変える。

「出汁が効いていて、おいしいね!」。

近頃、出汁という言葉をよく耳にするようになったと感じませんか?

もちろん、このコンテンツを企画している私たちの社名がDashi Corporation株式会社であり、“Dashi”という言葉を“Sushi”のように世界語にすることをミッションの一つにしています。

ですから、「出汁」というワードを耳にすると、つい聞き耳を立ててしまう。目に入ると、そこから目が離せなくなる。そうしたバイアスが職業柄あることは認めます。

和食料理人の野﨑洋光さんは、「出汁が注目され始めたのは、ここ十数年のこと」と冷静に振り返ります。

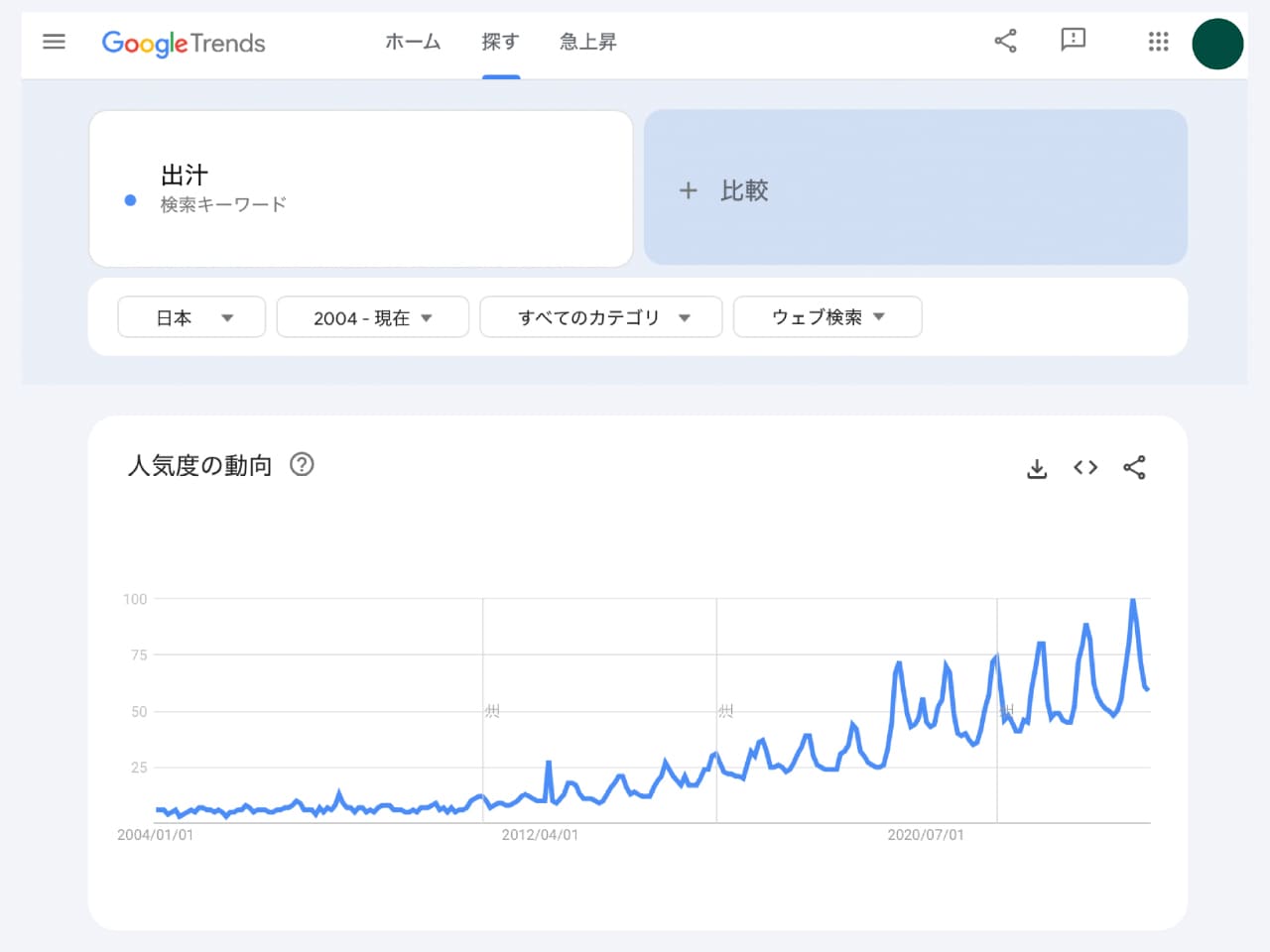

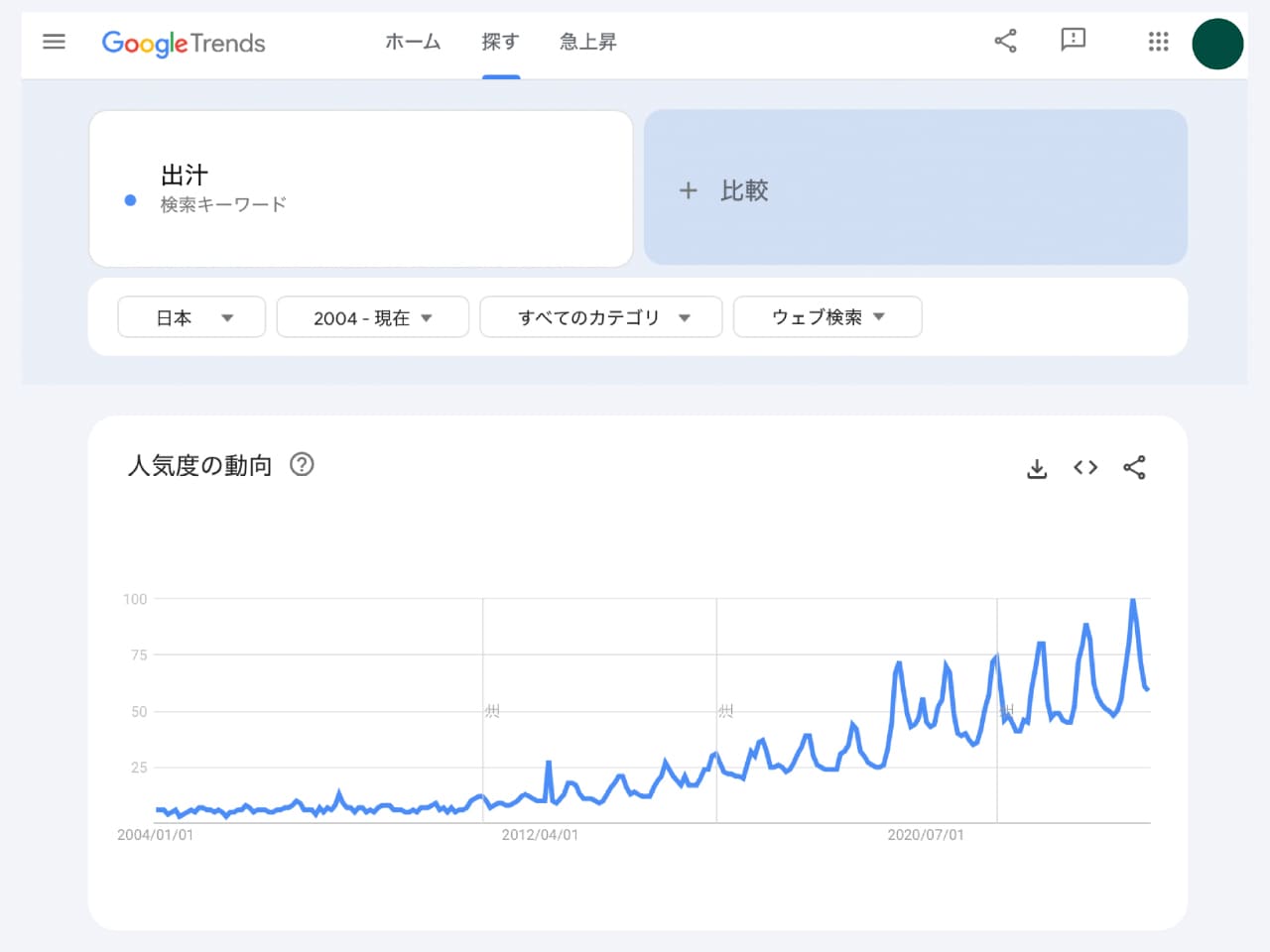

Googleでは、あるキーワードが、いつから、どれくらい検索されているのかを確認する指標として、<Google トレンド>というウェブツール(https://trends.google.co.jp/trends/)を無償で提供しています。

日本では2006年から日本語サービスが開始され、2004年から現在までのトレンドを、キーワードから窺い知ることができます。

試しに検索窓に「出汁」と入れ、地域を「日本」に指定してみると、2012年の初夏頃から検索数が増え、近年は右肩上がりに増えていることがわかります。

「和食;日本の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録される1年半前あたりからのことで、野﨑さんの皮膚感覚と符号します。

———ではなぜ、出汁が注目されるようになったのでしょうか?

「皆さんの舌が肥えてきたからですね」と野﨑さんは微笑みます。

「知っているようで知らない出汁の世界」、第3回は「出汁の変化。時代が出汁のあり方を変える」と題し、その変化の背景を探ります。

◉ 野﨑洋光:Profile

のざき ひろみつ 1953年福島県石川郡古殿町に生まれる。武蔵野栄養専門学校卒業後、東京グランドホテルの和食部に入社。5年間の修行を経て八芳園に入る。1980年に東京・西麻布の「とく山」料理長に就任。1989年に南麻布「分とく山」を開店、永年にわたり総料理長を務め、2023年末に勇退。また、書籍、テレビなど各種メディアを通して、調理科学、栄養学をふまえた理論的な料理法に基づくわかりやすい和食を提唱。著作多数。

◉ お米は国民食だが

ピーク時の半分も食べていない。

野﨑さんは「日本人の舌が肥えたから」と言います。つまり、この国の食が豊かになったからでしょうか?

豊かな食とは、同じ日本人でも生まれ育った世代や地域によってイメージが異なるはずです。戦中、戦後の混乱の記憶が残る世代を経て、高度成長と団塊世代。その後のシラケ世代、バブル期の飽食の世代から、さらに就職氷河期世代、そして現在のZ世代……。

たとえば、ひとさじの砂糖を見て、貴重品だったと目を細める人がいれば、ヘルシーではないと目をそらす人もいることでしょう。

「日本人の舌が肥えたから」。野﨑さんは、記した数多くのレシピと同じように、基本的に数値を用いて表現します。あたたかい湯ではなく、何度のお湯と。適量ではなく、何グラムの調味料と。そのように、時代の変化を、日本人一人あたりの米の消費量の移り変わりからわかりやすくひもときます。

「たとえば1960年代。日本人はお米を一人当たり年間120キロ食べているのですよ。でも、今は年50キロ。このことが、どういう意味かわかりますか?」

調べると、確かに米の一人当たりの年間消費量は、1962年をピークに約50年後に半減、最新の資料では50キロまで落ちていました。

一方、米の販売価格は、2025年3月24日のNHKニュースによれば、スーパーで「11週連続で値上がり」し、わずか1年で「2倍を超える高値」になっています。(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250324/k10014758561000.html)

*農林水産省;「お米と安全保障」より

*農林水産省;「お米と安全保障」より

(https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/okome_majime/content/food.html)

◉ 日本の食卓がホテルの

朝食バイキング化している。

———米価の高騰はここ一、二年のことですが、消費量が右肩下がりで年々減っているのは、やはりパンやパスタなどの洋食、あるいは中華麺などが定着し、主食の選択肢が米以外に増えたから、食生活が多様化したせいでしょうか?

野﨑さんは、うなずきます。そして、「でも」と続けます。「それは一因に過ぎません」と。

「1960年代に、なぜ今の倍以上の量のご飯を食べていたのか? あるいは、食べられたのか? それは、ご飯をたくさん食べることで空腹を満たしていたからですね」

「昔はおかずといえば、佃煮に代表されるような濃い味付けです。その濃い味をご飯で希釈して食べていました。逆に言えば、ご飯をお腹いっぱい食べるためには、濃い味付けのおかずが必要だったのです」

「昔は食事といえばご飯に汁、そして少しばかりおかずがあって、一汁三菜というスタイルでした。主菜は焼き魚などで、副菜は酢の物、漬物などでした」

「でも、今は全部がメインデッシュですよ。食卓にはハンバーグがあり、生姜焼きがあり、お刺身が並ぶこともあることでしょう。いずれも佃煮などと比較すると薄い味付けです」

「ですから、ご飯をそんなに食べなくても、それだけで満足するような献立ですし、ご飯をかきこんで希釈する必要もなくなりました」

家庭の食卓がホテルの朝食バイキング化している。おかずがご飯をより多く食べるための脇役から、それ自体がすでにご飯のメインとなっている。

お米の消費量が減ったのは、パンや麺類など他の主食の選択肢が増えたこともありますが、様々なおかずのレシピが共有化され、食卓に並ぶ種類が増えたこと、そしてそれら多彩なおかずをいちどきに楽しむことができる味付けの薄味化も大きかったのではないかと野﨑さんは考えます。

◉ 物流の発達レベルが

その国の食文化を左右する。

そうした和洋中の様々なおかずを楽しむことができるようになった背景には、食文化や食習慣の変化、その時々の流行や健康志向の影響などもありますが、「そもそも物流の発展があった」と野﨑さんは捉えます。

「たとえば江戸前のお寿司って、今は生ものがほとんどですが、かつては煮蛤ですとか半分は煮炊きものだったのですよ」

「昔は日持ちする煮炊きものを入れないと、品数を揃えられなかった。物流が良くなった現在だからこそ、今の江戸前寿司が成立するわけですし、家庭では様々なおかずを楽しむことができるようになったのです」

———先ほどの<濃い味付けのおかず>とは、砂糖や食塩を用い、さらに煮込むことで、微生物が繁殖しにくい<日持ちのするおかず>と言い換えることもできますね。

「日本は海外と比べると物流は良い方だったと思いますよ。江戸時代から河川や運河を利用した船運が盛んでしたから」

「一方で、たとえば中世のフランスでは物流がさほど発達していなかった。肉や魚を新鮮な状態で手に入れることが難しかった。そこで、食材の保存はもとよりその臭みを消すために、スパイスやハーブを用いた調理法が工夫されました」

「ですから物流の未発達が、逆にフランス料理のソース文化の発展に寄与したとも言われています」

◉ 今は新しい食文化が

瞬時に伝わる時代。

「しかし、フランス料理特有の、あの濃いソースも、昔と比べて今は随分変わりました。ひと頃、ヌーベル・キュイジーヌが話題になりましたよね」

ヌーベル・キュイジーヌとは、フランス語で<新しい料理>を意味し、1970年代に提唱された概念で、現在のフランス料理の源流とも言われています。

素材の持ち味を重視し、調理過程を簡素化。軽やかなソースと美しい盛り付けが魅力で、日本料理の食材や手法も取り入れられているそうです。

食習慣は時代とともに少しずつ変化しますが、一説に三世代かかるとも言われます。たとえば、親世代が子供に食事の好みや調理方法を伝えることで次世代に影響を与えます。

一方でその子供たちは学校給食や外食文化、メディアの影響などを通じ、親世代にはなかった新たな食習慣をいち早く取り入れることもあります。

さらにグローバル化や情報化が進んだ現代では、インターネットやSNSを通じて新しい食文化が瞬時に拡散されていく可能性も大いにあります。

*

知っているようで知らない出汁の世界。今回は出汁から少し離れ、日本人の舌が肥えた理由を探りながら、変化する食習慣や食文化を考察してみました。では、これからの時代、どんなおいしさが求められているのでしょうか? 次回「出汁の未来。これからますます淡味の時代へ」に続きます。